|

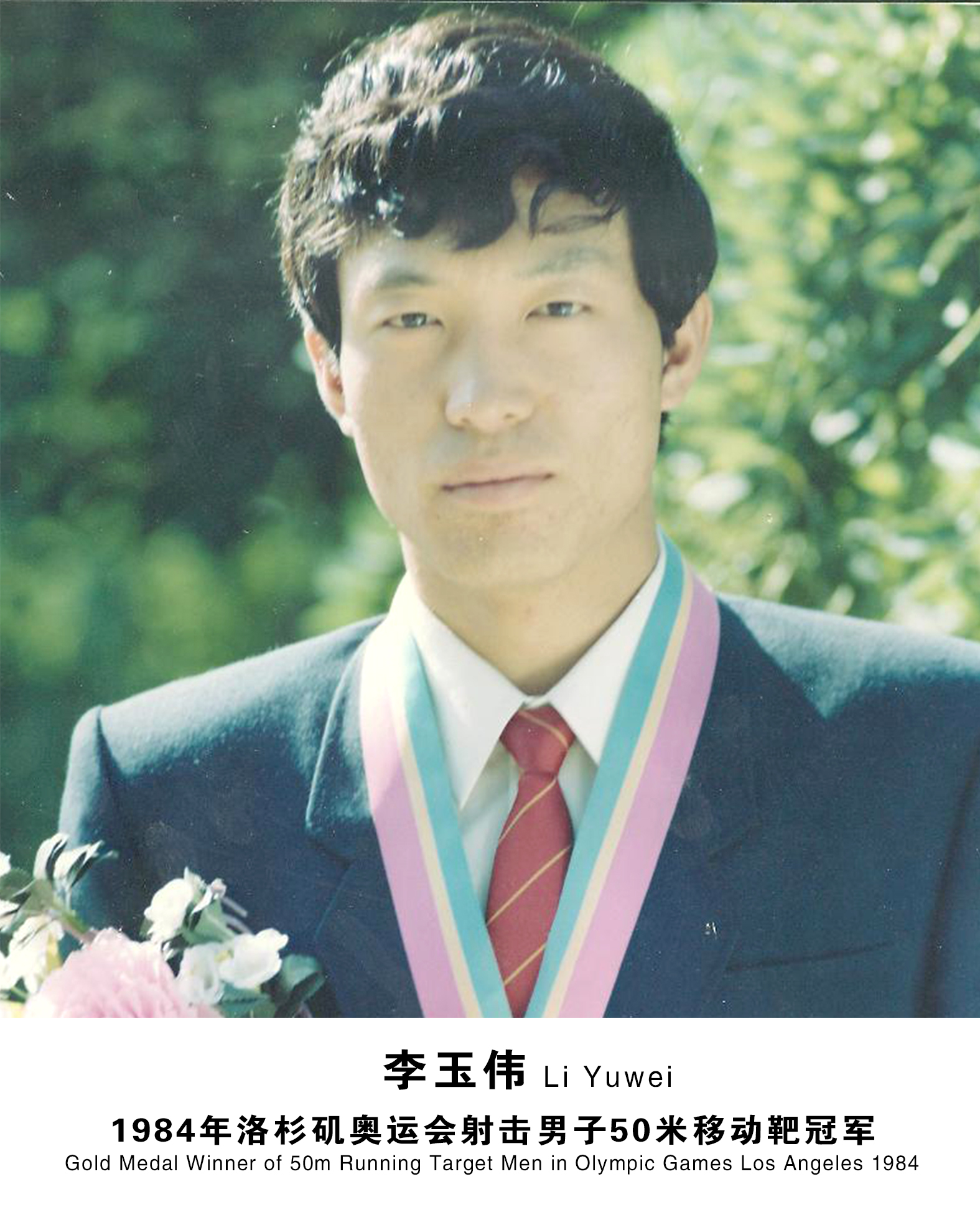

百年征程波澜壮阔,百年初心历久弥坚,百年恰是风华正茂。体育总局射运中心在庆祝中国共产党成立100周年活动中,组织开展“讲述历史?宣讲荣誉”特色活动。组织中心干部职工用声音宣讲中心荣誉、历史和射击射箭奥运冠军的励志故事,让中心干部职工和国家队运动员、教练员更好地了解一代代射击射箭人,在党的领导下艰苦奋斗、勇创佳绩的光荣历史,从光荣历史和荣誉中汲取精神力量,增强为国争光的使命感、责任感、荣誉感,在国际赛场上为祖国和人民赢得更大荣誉,向社会传播更多正能量,用实际行动向建党100周年献礼。本期播出:《李玉伟——细节决定成败》

屯儿里的鸟枪少年

1965 年7 月,李玉伟出生在沈阳市北陵乡小韩屯村一户普通的农家,家里有5 个孩子,他在家中排老小。

在李玉伟之前,李家并没有人表现出任何运动天赋,李玉伟的父亲是公社小厂的领导,母亲则是个普通农妇。

李玉伟与射击结缘,可以说源自一把“鸟枪”。在4 个姐姐中,李玉伟和三姐走得最近,三姐夫爱玩,没事就背把气枪打鸟。李玉伟还是一个顽皮的孩童时,就被他三姐夫手中的那支气枪吸引住了,他常常跟着三姐夫钻林子,看着他用那把气枪打鸟。“我最早想成为一名音乐家,跟着村里一位老人学了半年二胡,也没拉出啥名堂,觉得还是打枪好玩,就整天跟着三姐夫玩枪。”李玉伟回忆道。

如今,小韩屯村附近早已高楼林立。不过在李玉伟年少时,那里却是一大片农田,附近还有许多天然树林,自然条件极佳,生活着众多鸟类。

后来,三姐夫就把李玉伟心心念念的这把气枪送给了他。从此,这支枪就成了李玉伟的宝贝。他天天如痴如醉地练打枪,不知不觉地,也就练成了百步穿杨的枪法,看准的鸟,一枪就打下来。1996 年,我国颁布《枪支管理法》,气枪打鸟被禁止。“如果法律颁布早,我就成不了世界冠军了。”李玉伟笑着说。

偶然走上职业路

1978 年,李玉伟放下鸟枪,拿起专业枪械,进入沈阳市军事体育陆上运动学校,开始练习打移动靶射击。

多年后回想起这次改变命运的人生转变时,李玉伟却认为,这次“鸟枪换炮”纯属偶然。李玉伟说:“当时陆校对外招收业余学员,父亲觉得我有打鸟这个爱好,就去学习射击算了。”

当时,沈阳市军事体育陆上运动学校的移动靶只招收一个班,学员也仅有四五人,且基本都来自靶场附近。陆校当时的学费是一个月8 元钱。入校前,教练对李玉伟进行了测试,“老师让我把手伸出来,趁我不注意,一巴掌扇下来,我赶紧把手缩回来,没打着,教练一看,这小子反应速度还挺快”。

李玉伟的射击启蒙老师张东峰对队员要求极高,从基本动作练起,一点点规范姿势,举枪的动作经常一练就是半天,极为枯燥。

回忆起恩师当年的严格要求,李玉伟说:“细节到什么程度?枪托举起来,贴着脸瞄准,张老师观察你脸上会不会产生褶皱,有褶就说明你力量用得不对,立即给你纠正过来。”每天就这么干举着,让很多队员都打了退堂鼓。果然,没练半年,同学们纷纷放弃,最后只剩下李玉伟一个人留了下来。

练了一年,14 岁的李玉伟参加省里比赛,获得了第三名。“前两名都是省队的专业选手,人家一天能打50 多发子弹,我一周最多才打100 发。”

18岁的全国冠军

也正是因为那次比赛的出色发挥,一年后的1980 年,李玉伟进入省队,正式开启职业运动员训练生涯。

根据国家当时的标准,专业运动员一个月有40 多块钱的收入,国家还给发服装。一个15 岁的少年就能领工资,收入比普通工人高,李家人倍感自豪。此外,成为专业运动员后,李玉伟的户口还“农转非”了,“过去出去打鸟,父母总认为是不务正业,现在有事干还有钱赚,他俩觉得这条路走对了。”

接受了省队的专业训练后,李玉伟进步神速,只练了几个月,队里几名老大哥都不再是他的对手。射击运动讲究“人枪一体”,运动员需要通过千百次的训练,最终成为一台“射击机器”。谈起这样的转变,李玉伟说:“目标处于移动状态,思考时间很少,几秒之内,找对感觉就扣扳机,要的就是这种第六感。”

优秀的射击运动员同样需要重视细节,而由于从小和姐姐们接触比较多,李玉伟的心特别细腻。“那时家里住平房,家里屋子被几个姐姐收拾得特别干净,砖地面刷得通红,进屋必须换拖鞋,这种讲求细节的生活对我影响特别深。”

20 世纪80 年代初,我国经济发展水平有限,各方面条件都比较艰苦,即便是省队,也看不到一支高准度、高价格的进口枪。1982 年,辽宁省射击队从德国买来了第一支进口枪,价值上万元。当时,李玉伟的成绩是全队最好的,按照常理,这支进口枪的“主人”非他莫属。

然而,这支德国进口枪送到队里,却被安排由另一位队员使用。年仅17 岁的李玉伟为此很受打击,他一夜没睡,在被窝里偷偷哭泣。“我想不通,我成绩最好,为什么枪还不是我的,我不服!”

自那以后,李玉伟在训练中就开始和这支进口枪的“主人”较劲,他的成绩也随之继续飞速进步,甚至能不用进口枪,就可以赢遍队友。以至于后来有人和李玉伟半开玩笑地说,当初要是把进口枪给他,他也许就没有这股拼劲儿,也就拿不上冠军了。

正是靠着这样的拼劲,在1983 年第5 届全国运动会上,李玉伟以588 环的成绩夺得了男子移动靶(标准速)比赛的桂冠,并和他的队友合作获得该项团体冠军,两项成绩均打破全国纪录。18 岁的李玉伟,成了全国冠军,也入选了国家队,有机会征战1984 年洛杉矶奥运会。

奥运冠军,人生巅峰

进入国家队后,李玉伟一切都要从头开始。谈起当年的经历,他说 :“我和许海峰都是因为全运会成绩好才被选入国家队,比起王义夫这些老队员,我们没资历,所以平时话都少,由于性格都比较内向,我和许海峰共同话题还挺多。”

虽然话不多,但是李玉伟绝对是有心之人,在国家队期间,他平时一有空就认真观察高水平队友们的比赛,从细节处模仿。

此外,好胜心极强的李玉伟还暗地里和老队员竞争,和水平高的队员比着干。耐力训练中,老队员练习端枪瞄准的时间长,他不示弱,要求自己更长 ;练击发,打得不果断、不迅速,即使是满环也不算数。

正是这样的刻苦,让李玉伟不断进步,不知不觉,他已经具备了在奥运会上夺金的实力。

其实,洛杉矶奥运会,射击项目夺金的希望本来并不在“枪龄”只有 5 年的李玉伟身上,中国队的主力冲金点,是王义夫、吴小旋这样的名将。但回首往事时李玉伟说,随中国队出征洛杉矶前,他就有夺金的预感。“你知道自己的状态什么样,对手的状态什么样,心里有数。”

美国当地时间 1984 年 7 月 29 日的上午,洛杉矶的天气有些闷热,一名中国代表团的工作人员快步走进李玉伟所在的休息室,兴奋地宣布 :许海峰刚刚在自选手枪慢射项目上夺冠,这是中国人在奥运会上获得的第一块金牌。

19 岁的李玉伟听到这个消息,内心五味杂陈,在同一天举行的男子 50 米移动靶决赛第一组比赛中,他已遥遥领先,金牌几乎已成囊中之物。因此多年之后,很多人都曾问李玉伟,如果提前一天,他获得中国奥运历史上第一块金牌,也许一切都不一样,但这位东北汉子说:“我当时没那么多想法,就想第二天好好把枪打完,许海峰能拿金牌,我也能。”

第二天,李玉伟在比赛中继续保持了好状态,以 587 环的总成绩摘金,拿下了中国代表团在洛杉矶奥运会上的第四块金牌。

奥运摘金,绝对是人生巅峰。但由于李玉伟并不是中国队的夺金主力,因此国人后来看到的李玉伟比赛的画面,都是赛后从外国电视台买回来的。国内记者闻讯赶来参加颁奖仪式,才记录下了李玉伟站在领奖台上的一幕。

很快,李玉伟夺金的消息通过电波传遍祖国。“我家当时连收音机都没有,也没有电话,消息是我一个朋友听到后,骑自行车来咱家告诉我父母的。”

青年宣讲人| 李欣平(射箭运动部)

指导老师 | 郑珊珊

音频剪辑 | 王展奇 彭丽霖 段怡君(实习生)

编辑 | 裴娓娓

校审 | 刘思会

审核 | 王树宁

文稿来源 | 《奥运冠军成长之路》

|