|

2023年是国家体育总局秦皇岛训练基地成立50周年,这是值得纪念和庆祝的日子。作为秦皇岛基地的老朋友,基地的同志向我约稿,聊一聊自己与秦皇岛基地的缘分和故事,我欣然同意,一时间思绪纷飞、感慨万千,回忆的闸门缓缓打开,因为秦皇岛基地有太多值得回忆的事和挂念的人,老朋友你还好吗?

1985年5月2日,18岁的我入选国家男子摔跤队,当时国家摔跤队固定布局在秦皇岛基地训练,这是我第一次出远门,但我并没有过多的担忧,更多的是对能够跟随国家队到国家级体育训练基地训练和生活的期待。

于是,我从家乡宁夏回族自治区出发,乘坐20多个小时绿皮火车到达北京,再从北京经过6个多小时的车程才到达秦皇岛基地。刚到秦皇岛基地报到,一切都是新鲜的,旅途的劳累一扫而空。1985年秦皇岛基地周边环境虽然空空荡荡,但刚建成不久的基地内部却到处都是欣欣向荣、热火朝天。我报到的时候,国家男女手球队、女子垒球队和国家田径队链球项目在这里集训,到处充溢着浓厚的运动竞技氛围。

原国家体委副主任荣高棠在柔道馆观摩国家摔跤队训练

国家摔跤队住在1、2号运动员公寓,公寓的住宿条件在20世纪80年代算是不错的,从房间出来面对着的是宽敞、明亮的走廊, 设计新颖,风格独特。运动员餐厅的饭菜非常丰盛,餐厅工作人员对待我们像家人一样,询问我们的饮食习惯和个人偏好,想尽办法满足我们饮食需求。我记得当时驻训国家队中有3名回族和1名维吾尔族族队员,餐厅的老杨师傅单独为我们4个人“开小灶”,做的面点和饭菜那真叫一个美味,30多年过去了我对老杨师傅的厨艺仍然念念不忘。为做好驻训国家队服务保障工作,秦皇岛基地专门为摔跤、柔道项目国家队建设了室内场馆,场馆建筑面积2000多平方米,地上两层,包括4个木地板训练馆。在当时,与很多地方只有室外训练场地的训练基地相比,这样的训练条件是非常难得的,在这样“豪华”的场馆训练, 队员们那叫一个精神抖擞、劲头十足。

1982年建成后的柔道馆

在秦皇岛基地驻训期间,我与基地干部职工结下了深厚的友谊,基地人真是把我们当作自家人对待,记得有一次我在训练过程中韧带撕裂,需要马上手术治疗。但当时在秦皇岛不具备手术条件,基地领导得到消息后,立即安排车辆,让基地的医务人员顾大夫陪同我连夜赶到北京进行治疗。在北京治疗过程中,顾大夫全程陪护、悉心照顾,直到我手术出院后才和我一起回到秦皇岛基地。基地这样的深情厚谊令我至今难忘。

驻训的美好时光总是过得飞快,1988年汉城奥运会结束后,我跟随国家摔跤队转到云南海埂基地训练,1989年转至北京训练。1990年为备战北京亚运会,国家摔跤队曾到秦皇岛基地进行短暂的10天调整训练,之后就一直没有去过秦皇岛基地。离开秦皇岛基地后,在基地刻苦训练、挥汗如雨的峥嵘岁月,业余时间到海边散步、池塘钓鱼的惬意时光,餐厅老杨师傅的美味爱心“小灶”、基地保障人员的真情化服务,医务室大夫的嘘寒问暖······这些美好的回忆时常会涌上心头,总想着有机会再回去看看,和老朋友叙叙旧,聊聊天。

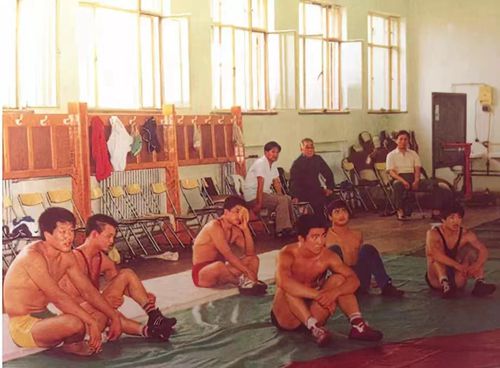

国家摔跤队驻训在秦皇岛基地

直到2022年10月9日,我作为国家摔跤队的管理人员终于回到了心心念念的秦皇岛基地。踏上基地土地的那一刻我心潮澎湃,这些年这里发生了天翻地覆的变化,整洁的院区、宽敞明亮的公寓、专业的训练场地场馆、科学化训练器械,成立了高水平科学训练中心,运动员智慧餐厅投入使用,科技保障能力不断提升。基地人的专业保障能力、精益求精的服务态度和饱满的精神状态也让人印象深刻,国家摔跤队找到了久违的“回家”的感觉,基地干部职工也报以“家人般”的热情,这种回家的感觉真好!

国家摔跤队出征(前排左二为康小伟)

在秦皇岛基地迎来50周年生日之际,作为基地的老朋友,祝愿秦皇岛基地未来发展越来越好,祝愿基地的老朋友保重身体,祝愿基地年轻人秉承“秦皇岛基地人精神”,团结奋斗、锐意进取, 推动秦皇岛基地朝着“训、科、医、教、服”于一体的国际一流训练基地不断迈进!

作者简介:

康小伟,1967年出生,原国家摔跤队队员,1985年—1988年随国家摔跤队固定布局在秦皇岛基地训练,现任国家摔跤队管理人员。

|