2010年国民体质监测公报

二、国民体质变化情况

(一) 单项指标的变化

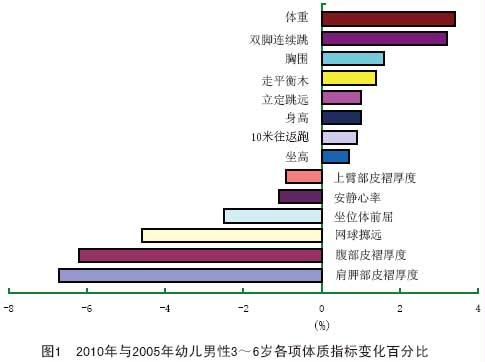

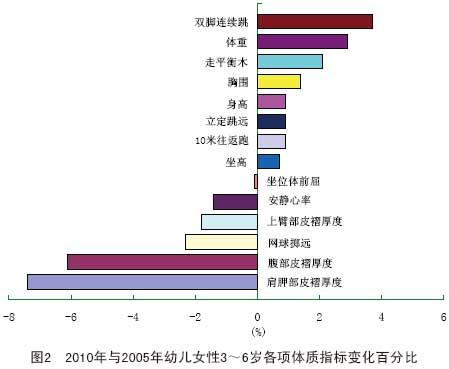

1、幼儿(3~6岁)

与2005年相比较,2010年3~6岁幼儿的身高、体重、坐高、胸围、10米往返跑、立定跳远、走平衡木、双脚连续跳等指标有所提高,男性提高幅度在0.7%~3.4%之间,女性在0.7%~3.7%之间。皮褶厚度(上臂部、肩胛部和腹部)、安静心率、坐位体前屈、网球掷远等指标有所降低,男性降低幅度在0.9%~6.7%之间,女性在0.1%~7.4%之间(图1、图2)。

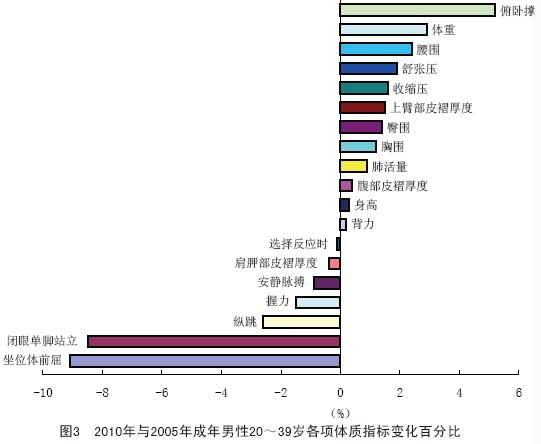

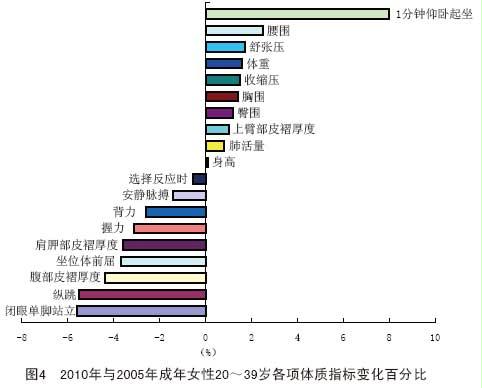

2、 成年人(20~39岁)

与2005年相比,2010年20~39岁成年男性的身高、体重、胸围、腰围、臀围、上臂部皮褶厚度、腹部皮褶厚度、收缩压、舒张压、肺活量、背力和俯卧撑等指标有所提高,幅度在0.2%~5.2%之间;肩胛部皮褶厚度、安静脉搏、握力、纵跳、闭眼单脚站立、坐位体前屈和选择反应时等指标有所降低,幅度在0.1%~9.1%之间(图3)。

女性的身高、体重、胸围、腰围、臀围、上臂部皮褶厚度、收缩压、舒张压、肺活量和1分钟仰卧起坐等指标有所提高,幅度在0.1%~8.0%之间;肩胛部皮褶厚度、腹部皮褶厚度、安静脉搏、握力、背力、纵跳、闭眼单脚站立、坐位体前屈和选择反应时等指标有所降低,幅度在0.6%~5.6%之间(图4)。

3、 成年人(40~59岁)

与2005年相比,2010年40~59岁成年男性的身高、体重、胸围、腰围、臀围、收缩压、舒张压、肺活量、选择反应时等指标有所提高,幅度在0.1%~2.3%之间;皮褶厚度(上臂部、肩胛部、腹部)、安静脉搏、握力、闭眼单脚站立和坐位体前屈等指标有所降低,幅度在1.0%~5.1%之间(图5)。

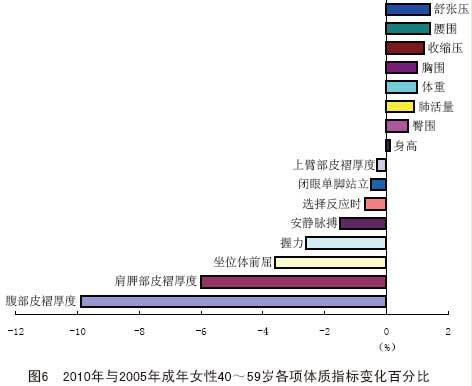

女性的身高、体重、胸围、腰围、臀围、收缩压、舒张压、肺活量等指标有所提高,幅度在0.1%~1.4%之间;皮褶厚度(上臂部、肩胛部、腹部)、安静脉搏、握力、坐位体前屈、闭眼单脚站立、选择反应时等指标有所降低,幅度在0.3%~9.9%之间(图6)。

4、 老年人(60~69岁)

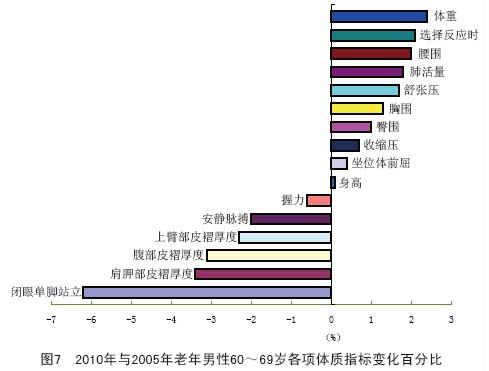

与2005年相比,2010年60~69岁老年男性的身高、体重、胸围、腰围、臀围、收缩压、舒张压、肺活量、坐位体前屈、选择反应时等指标有所提高,幅度在0.1%~2.4%之间;皮褶厚度(上臂部、肩胛部、腹部)、安静脉搏、握力、闭眼单脚站立等指标有所降低,幅度在0.6%~6.2%之间(图7)。

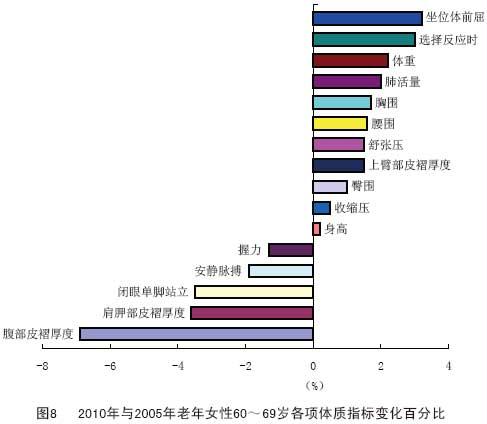

女性的身高、体重、胸围、腰围、臀围、上臂部皮褶厚度、收缩压、舒张压、肺活量、坐位体前屈、选择反应时等指标有所提高,幅度在0.2%~3.2%之间;腹部皮褶厚度、肩胛部皮褶厚度、安静脉搏、握力、闭眼单脚站立等指标有所降低,幅度在1.3%~6.9%之间(图8)。

(二) 国民体质达标率的变化

与2005年相比,2010年全国达到《国民体质测定标准》“合格”以上标准的人数比例增长1.7个百分点。3~6岁幼儿增长3.0个百分点,20~39岁成年人增长0.3百分点,40~59岁成年人增长2.0个百分点,60~69岁老年人增长2.0个百分点。男、女性分别增长0.9个百分点和2.3个百分点。城镇、乡村分别增长1.0个百分点和2.1个百分点。

与2005年相比,全国有14个省(区、市)达到“合格”以上标准的人数比例有所增长、9个省(区、市)持平、8个省(区、市)有所降低。

(三) 国民体质综合指数的变化

2010年国民体质综合指数比2005年降低0.36个百分点。幼儿增长0.06个百分点,20~39岁成年人降低0.39个百分点,40~59岁成年人增长0.39个百分点,60~69岁老年人降低0.84个百分点。

与2005年相比,全国有13个省(区、市)的国民体质综合指数有所增长,18个省(区、市)的国民体质综合指数有所降低。

三、 国民体质主要变化特点

(一)身体形态的变化特点

1、幼儿身体形态生长发育水平呈持续增长趋势

2010年,幼儿各年龄组的身高、体重、胸围等形态指标平均数比2005年均有明显增长,体重增长幅度最大、胸围等围度指标增幅次之、身高等长度指标增幅最小。自2000年以来,我国幼儿身体形态发育水平呈持续增长趋势,处于快速发展阶段。

2、成年人、老年人超重与肥胖率持续增长

按照我国颁布的BMI[6]各等级划分标准进行筛查显示,2010年,成年人和老年人的超重率分别为32.1%和39.8%,比2005年分别增长3.0和4.2个百分点;成年人和老年人的肥胖率分别为9.9%和13.0%,比2005年分别增长1.9和1.7个百分点。自2000年以来,我国成年人、老年人的体重增长幅度大于身高,呈现出超重与肥胖率持续增长。

(二)身体机能的变化特点

反映身体机能水平的成年人肺活量、台阶指数和老年人肺活量,比2005年有较大提高,但与2000年基本持平,表明2010年成年人、老年人的身体机能水平有所回升。

(三)身体素质的变化特点

1、幼儿的身体素质呈持续增长趋势

2010年,幼儿多数年龄组的大部分身体素质指标略高于2005年的水平。自2000年以来,我国幼儿身体素质总体呈持续增长趋势。

2、成年人的力量耐力持续增长,绝对力量和爆发力呈持续下降趋势

反映力量耐力的俯卧撑和1分钟仰卧起坐等指标的平均数,自2000年以来,呈持续增长趋势。2010年,成年人的身体素质中的握力、背力、坐位体前屈等指标平均数略低于2005年,更低于2000年,呈持续下降趋势;纵跳、闭眼单脚站立、选择反应时等指标平均数则低于2005年,高于2000年。

3、老年人柔韧性和反应能力有所提高,力量素质有所降低。

(四)国民体质总体合格率持续上升

与2005年相比,2010年国民体质总体合格率(即达到“合格”以上标准的人数比例)有所增长,这种增长的趋势在不同年龄、性别以及城乡人群中均有所体现。同时,与2000年体质监测结果比较,国民体质总体合格率呈持续上升趋势,说明自2000年以来,我国国民体质的总体水平在不断提高。

注:

[1]监测对象要求身体健康,发育健全,无先天、遗传性疾病(如先天性心脏病、挠性瘫痪、聋哑、痴呆、精神异常、发育迟缓等),以及急、慢性疾病(如风湿性心脏病、高血压等),具有一定的生活自理能力、语言表达能力、思维能力和接受能力,能完成简单的身体活动。

[2]本公报数据为基本数据,详细结果见《2010年国民体质监测报告》和《2010年中国学生体质与健康调研报告》。

[3]国家体育总局等10个部门联合于2003年颁布实施《国民体质测定标准》,适用于3~6岁,20~69岁国民个体的身体形态、机能和素质的测试与评定;综合评级分为优秀、良好、合格和不合格四个等级。其中7~19岁的儿童青少年执行教育部颁布的《国家学生体质健康标准》,结果可参见“2010年全国学生体质健康调研结果”。

[4]是反映人口体质总体综合水平的无量纲动态的相对数。以2000年为基期,数值为100,数值越大表明体质水平越高。指标体系由身体形态、机能、素质三大类共计20项指标组成,依据不同年龄段人群体质特点,各选用6~9个指标。基础数据采集的是总体或局部总体人口各单项指标的平均数。计算时,根据各指标在人体体质评价中不同的作用程度对指标进行加权处理;同时对局部人口在总体中所占比例不同进行加权处理。

[5]不含7~19岁年龄人群。

[6]计算公式为体重/身高2(千克/米2),评价标准:BMI<18.5为“体重过轻”,18.5≤BMI<24.0为“体重正常”,24.0≤BMI<28.0为“超重”,BMI≥28.0为“肥胖”。

京公网安备 11010102004525号

京公网安备 11010102004525号