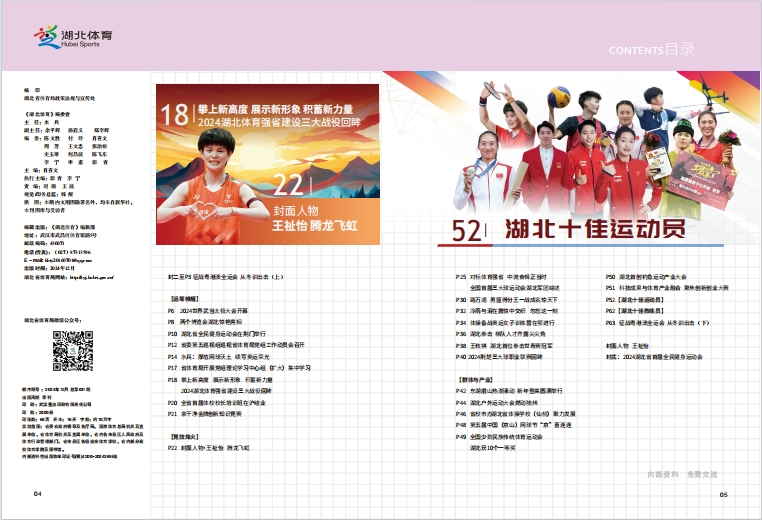

水兵:厚植网球沃土 续写奥运荣光(湖北)

2025年全国体育局⻓会议书⾯发⾔交流

厚植网球沃土 续写奥运荣光

湖北省体育局局长 水兵

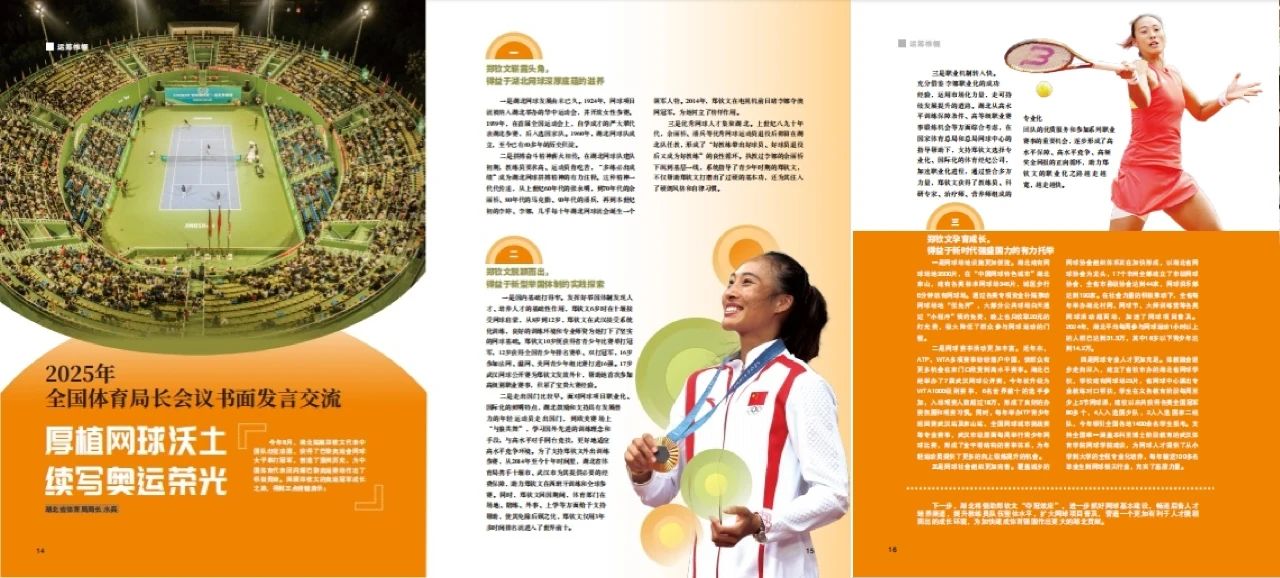

2024年8月,湖北姑娘郑钦文代表中国队出征法国,获得了巴黎奥运会网球女子单打冠军,创造了亚洲历史,为中国体育代表团闪耀巴黎奥运赛场作出了积极贡献。回顾郑钦文的奥运冠军成长之路,得到三点经验启示:

01郑钦⽂崭露头⻆,得益于湖北⽹球深厚底蕴的滋养

一是湖北网球发展由来已久。1924年,网球项目就被纳入湖北举办的华中运动会,并开放女性参赛。1959年,在首届全国运动会上,自学成才的严大翠代表湖北参赛,后入选国家队。1960年,湖北网球队成立,至今已有60多年的历史积淀。

二是拼搏奋斗精神薪火相传。在湖北网球队建队初期,教练员要求高、运动员肯吃苦,“多练必出成绩”成为湖北网球拼搏精神的有力注释。这种精神一代代传递,从上世纪60年代的张永明,到70年代的余丽桥、80年代的马克勤、90年代的潘兵,再到本世纪初的李婷、李娜,几乎每十年湖北网球就会诞生一个领军人物。2014年,郑钦文在电视机前目睹李娜夺澳网冠军,为她树立了榜样作用。

三是优秀网球人才集聚湖北。上世纪八九十年代,余丽桥、潘兵等优秀网球运动员退役后都留在湖北队任教,形成了“好教练带出好球员、好球员退役后又成为好教练”的良性循环。执教过李娜的余丽桥下沉到基层一线,系统指导了青少年时期的郑钦文,不仅帮助郑钦文打磨出了过硬的基本功,还为其注入了硬朗风格和自律习惯。

02郑钦⽂脱颖⽽出,得益于新型举国体制的实践探索

一是国内基础打得牢。发挥好举国体制发现人才、培养人才的基础性作用,郑钦文6岁时在十堰接受网球启蒙,从8岁到12岁,郑钦文在武汉接受系统化训练,良好的训练环境和专业师资为她打下了坚实的网球基础。郑钦文10岁便获得省青少年比赛单打冠军,12岁获得全国青少年排名赛单、双打冠军,16岁参加法网、温网、美网青少年组比赛打进16强。17岁武汉网球公开赛为郑钦文发放外卡,帮助她首次参加高级别职业赛事,积累了宝贵大赛经验。

二是走出国门比较早。面对网球项目职业化、国际化的鲜明特点,湖北鼓励和支持具有发展潜力的年轻运动员走出国门,到欧美赛场上“与狼共舞”,学习国外先进的训练理念和手段,与高水平对手同台竞技,更好地适应高水平竞争环境。为了支持郑钦文外出训练参赛,从2014年至今十年时间里,湖北省体育局携手十堰市、武汉市为其提供必要的经费保障,助力郑钦文在西班牙训练和全球参赛。同时,郑钦文回国期间,体育部门在场地、陪练、外事、上学等方面给予支持帮助,使其免除后顾之忧,郑钦文仅用3年多时间排名就进入了世界前十。

三是职业机制转入快。充分借鉴李娜职业化的成功经验,运用市场化力量,走可持续发展提升的道路。湖北从高水平训练保障条件、高等级职业赛事锻炼机会等方面综合考虑,在国家体育总局和总局网球中心的指导帮助下,支持郑钦文选择专业化、国际化的体育经纪公司,加速职业化进程,通过整合多方力量,郑钦文获得了教练员、科研专家、治疗师、营养师组成的专业化团队的优质服务和参加系列职业赛事的重要机会,逐步形成了高水平保障、高水平竞争、高额奖金回报的正向循环,助力郑钦文的职业化之路越走越宽,越走越快。

二是网球赛事活动更加丰富。近年来,ATP、WTA多项赛事纷纷落户中国,使群众有更多机会在家门口欣赏到高水平赛事。湖北已经举办了7届武汉网球公开赛,今年被升级为WTA1000级别赛事,6名世界前十的选手参加,入场观赛人数超过18万,形成了良好的办赛氛围和观赛习惯。同时,每年举办ITF青少年巡回赛武汉站及京山站、全国网球城市挑战赛等专业赛事,武汉市级层面每周举行青少年网球比赛,形成了金字塔结构的赛事体系,为年轻运动员提供了更多的向上锻炼提升的机会。

三是网球社会组织更加完善。覆盖城乡的网球协会组织体系正在加快形成,以湖北省网球协会为龙头,17个市州全部建立了市级网球协会,全省市县级协会达到44家,网球俱乐部达到190家。在社会力量的积极推动下,全省每年举办湖北村网、网球节、大师训练营等各类网球活动超百场,加速了网球项目普及。2024年,湖北平均每周参与网球运动1小时以上的人群已达到31.3万,其中18岁以下青少年达到14.2万。

四是网球专业人才更加充足。体教融合逐步走向深入,建立了省校市办的湖北省网球学校,学校建有网球场23片,省网球中心派出专业教练对口帮扶,学生在义务教育阶段每周至少上5节网球课,建校以来共获得各类全国冠军80多个,4人入选国少队,2人入选国家二线队,今年吸引全国各地1400余名学生报考。支持全国唯一涵盖本科至博士阶段教育的武汉体育学院网球学院建设,为网球人才提供了从小学到大学的全程专业化培养,每年输送100多名毕业生到网球相关行业,充实了基层力量。

下一步,湖北将借助郑钦文“夺冠效应”,进一步抓好网球基本建设,畅通后备人才培养渠道,提升教练员队伍整体水平,扩大网球项目普及,营造一个更加有利于人才脱颖而出的成长环境,为加快建成体育强国作出更大的湖北贡献。

京公网安备 11010102004525号

京公网安备 11010102004525号