|

北京时间4日凌晨,在巴西里约热内卢举行的国际奥委会第129次全会上,国际奥委会宣布,竞技攀岩与棒垒球、空手道、滑板和冲浪一起,成为2020年东京奥运会正式比赛项目。 对此,国际攀联副主席、中国登山协会主席李致新表示:“这对中国攀岩运动来说是非常好的机遇,我们将有更大的舞台、获得更多的社会资源来推动攀岩发展。未来,我们的工作重点还是夯实基础,重点加强对青少年的推广普及。发展攀岩运动,不仅仅是要争金夺银为国争光,还要在引领体育产业发展,促进社会进步方面发挥强有力的作用。” 攀岩作为登山运动基本技术之一,已有100多年的历史,作为独立的竞技运动项目最早出现在上世纪60年代,而进入中国则是在上世纪80年代初,中国登山协会派出第一批年轻骨干到日本长野学习登山、攀岩技术之后。 四十年光阴,中国攀岩从无到有,如今已呈星火燎原之势;四十年光阴,攀岩与奥运携手,重回中国登山起步之地。

提起日本长野,很多人首先会想到1998年的冬季奥运会。奥运会这个国际化舞台,让人们记住了有着“日本屋脊”之称的长野县。其实,早在上世纪80年初,李致新、王勇峰等等许多如今成长为中国登山界中坚力量的年轻人先后来到这里学习技术、交流经验,从这里接受了登山、攀岩的启蒙。时任中国登山协会主席的史占春曾经高度评价说,中国的现代登山是从长野起步的。

中日交流的缘起 中国登山界与日本长野县山岳协会的友好交流,始于1981年的中日联合登山技术研修会。1980年,中国山峰向外国登山队开放,时代迎来了重大转机,世界各地的登山爱好者渴望来中国登山的愿望瞬间井喷。中国登山协会向外国登山队提供服务的同时,也面临着如何培养中国登山后备力量的重大课题。为此,中国登山协会向世界登山发达国家提出了合作请求。 与此同时,日本方面也向中国抛出了橄榄枝。据曾经的长野县山岳协会会长田村宣纪回忆,"我们向中国登山协会提出了举办联合登山研修会的建议。其构思的出发点不是'想去中国、想登山',而是'邀请中国方面来日本'。事实上,这个计划不仅适应了中方的需求,而且在国际视野和环境中也能使长野县的年轻后备力量得到锻炼。这些想法还得到了日中文化交流协会的村冈久平、长野县日中友好协会、信浓每日新闻社以及众多长野县民众的援助和支持。" 最初,中日联合登山技术研修活动设想用十年时间完成,即每年在日本或中国的山区,练习攀岩和冰雪技术。没想到,这份登山情谊至今已延续了三十余年。

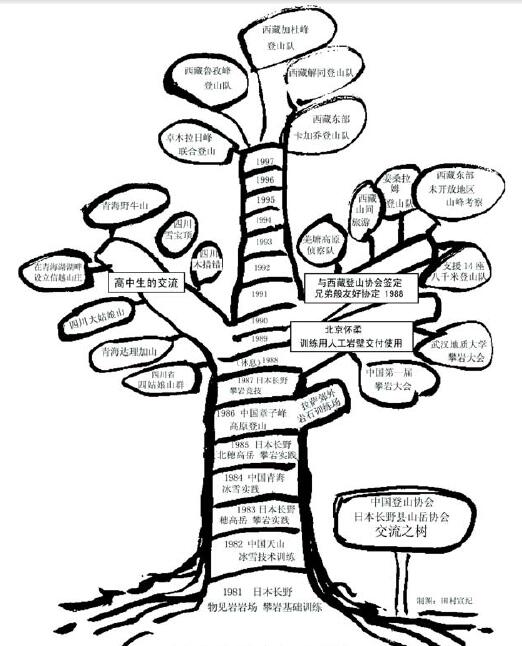

中日登山交流“友谊树” 从"物见岩"岩场起步

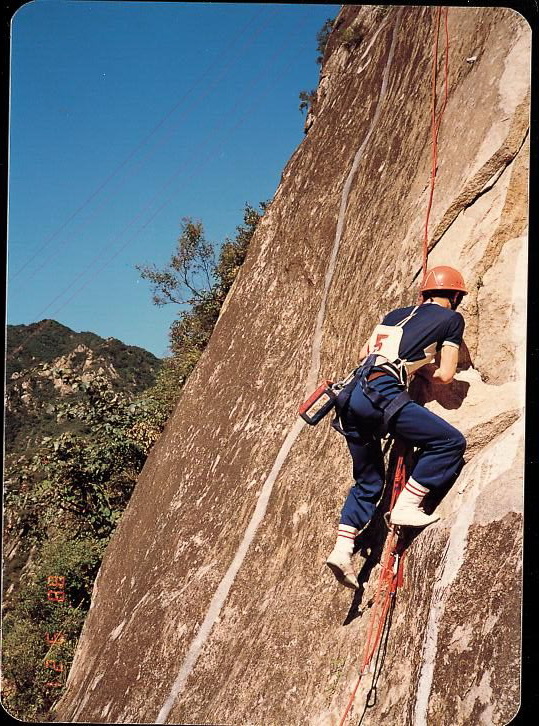

1981年春,以王振华为团长的9名中国队员前往日本学习。当时中国队员都穿的是中山装。训练场地是位于长野市郊外的“物见岩”。虽说这块小小的岩石场地只有屈屈20米高,但却是登山人畅谈梦想的场所,从这里诞生了飞向喜马拉雅的梦想与勇气。 当时,日本方面的指挥官是长野县山岳协会理事吉泽一郎,他也是这个计划的发起人。他被登山的伙伴亲切地称为“大将”,现场的指挥非常严厉,每天从早晨到黄昏都泡在攀岩场地。

1981年春,第一次中日联合登山研修会活动在日本长野市郊外的“物见岩”岩场举行。 攀岩训练的主要着眼点是将“自我保护”的理念贯彻始终,而并非“攀登”的技术。这种理念对以往中国的攀登观念产生了很大的影响。在《中国登山运动史》中对当年的训练有这样的记述:“日本长野县市日本登山技术训练中心之一,在登山技术训练方面有较丰富的经验。他们在训练中强调有限安排保护技术的讲授和实践,认为只有保证安全才能有效地进攻。训练的组织工作也很严密,强调充分准备,科学安排,由浅入深,循序渐进。在整个训练工作中,对教练员、运动员都严格要求,强调纪律。他们的经验和训练方法对中国登山运动员的训练和培养有一定的参考价值。”

日本重视“自我保护”的理念对以往中国的攀登观念产生了很大的影响。

此后,中日双方的交流往返与两国的雪山、岩壁之间。1987年,李致新被中国登山协会派往日本学习,日本队员细腻、娴熟、规范的操作给他留下了非常深刻的印象。“日本队员对攀岩运动的热情很高,而我们对攀岩运动还很陌生,仅从这一点就感受到了与日本的巨大差距。”李致新感慨地说:“当年中国登协派出了一批年轻人到日本学习,打开了通往世界登山领域的一扇窗,开眼看世界的同时也让我们感到了肩上沉甸甸的责任。在当年日本学习的基础上,回国后我们很快在国内开展了攀岩的培训、竞赛等一系列工作。”

1987年10月,我国首次举办了全国攀岩邀请赛,中国的竞技攀岩由此登上历史舞台。

中国的第一块岩壁由日本设计

1988年9月,我国第一个人工岩场在北京怀柔国家登山训练基地揭幕,这里也成为我国攀岩运动的摇篮。如今,这块岩壁几经翻新修建,早已旧貌换新颜,但在日本设计师玉井的心中,却依然记得它最初的模样。

这块位于北京怀柔国家登山训练基地内的人工岩壁是我国第一块人工岩壁。

日本长野县山岳协会的玉井是这块岩壁的设计者,他当时是长野县山岳协会的会员,既是一名登山爱好者,也是一名建筑技术人员。第一次发挥自己的专业特长,又是国际合作项目,玉井对设计北京的人工岩场充满了期待。据玉井介绍,人工岩场的设计要求满足两个重要条件,一是成为体育登山技术的基础训练场,一是作为友好的象征。当时,决定最大限度地优先考虑满足登山技术的需要。

玉井等人为岩壁设想了各种各样的形状。最终决定以两个个台形面组成的十字形为轴心造3处倾斜角度不同的岩面,中间设置平台状的承重板。他们得到日本文部省登山研修所的协助,安装坠落冲击承重测定装置,出于其支点的需要,将梁安装在最上方。由此,岩壁的造型确定为8个垂直面、3个缓斜面、内测3面Overhang(超过90度的陡峭岩壁)。每个岩面分别设置各式各样的抓手和支点。这样就可以满足各种训练的需要。 与此同时,岩壁相互支撑的形状也成为两国友好的象征。更重要的是,就结构而言,岩壁采用钢筋混凝土材料构建4层楼的高度,结构强度按日本抗震标准设计,强度方面可放心地长期使用。

2011年月,玉井随纪念长野县山岳协会成立50周年友好访华团再次来到北京,时隔23年重新回到了怀柔岩壁脚下,不禁感慨万千。

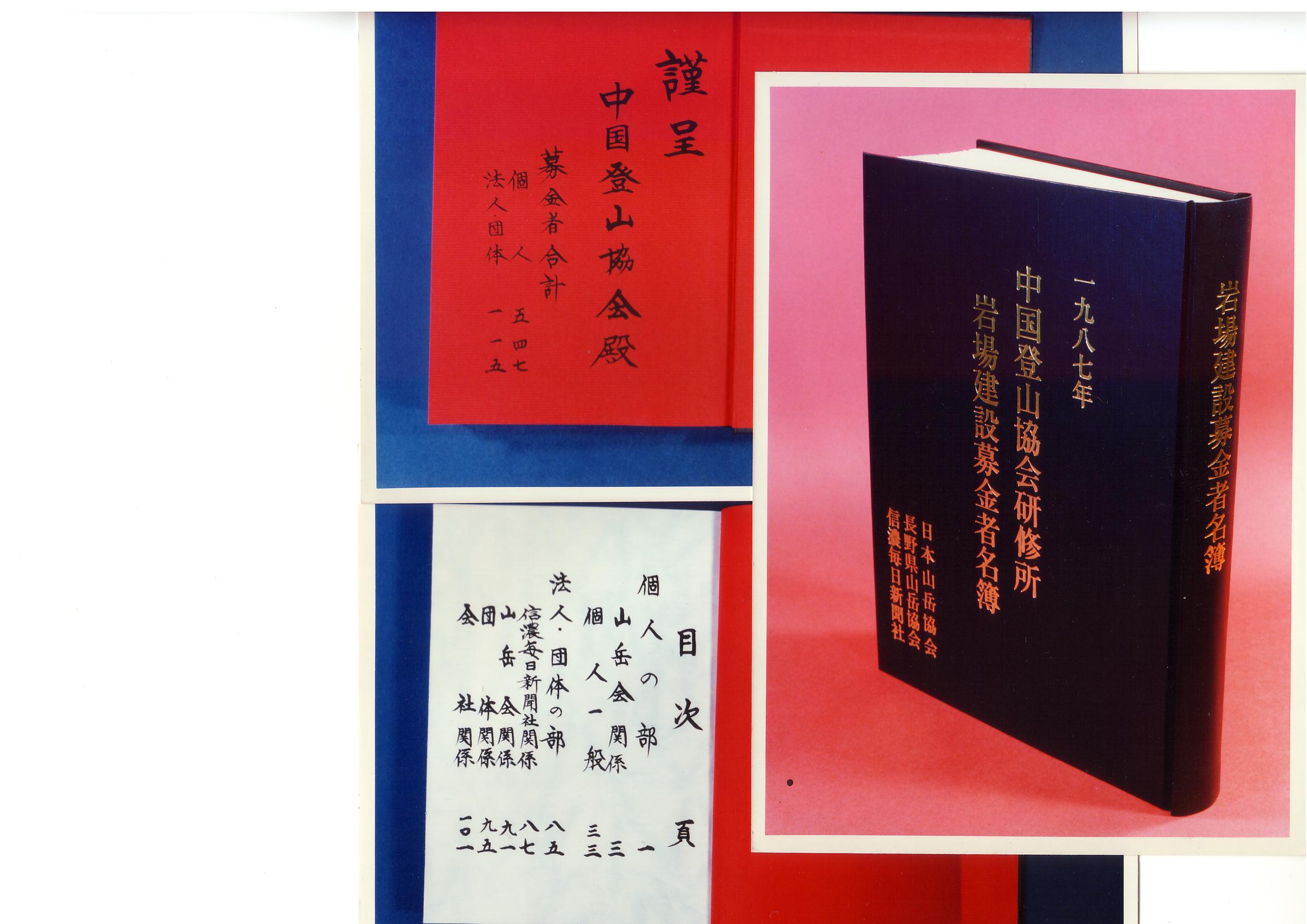

怀柔岩壁最早是由日本长野山岳协会、信浓《每日新闻》赞助修建的。在长野县山岳协会的带领下,长野市民、企业团体等集资3000万日元,捐资者的姓名写满了厚厚的名册。

四十年光阴,中国攀岩从无到有,如今已呈星火燎原之势;四十年光阴,攀岩与奥运携手,重回中国登山起步之地。让我们共同努力,2020,东京见!

(本文为《山野》杂志独家稿件,转载请注明出处)

|